インプラント周囲炎

インプラントでも歯周病(歯槽膿漏)があることをご存じですか?

一度感染すると完治することがとても難しくなります。

予防しケアすることがとても大切です。

1.歯周病について

歯周病は、細菌によって引き起こされる感染症です。

それによる炎症症状が、出血・排膿・腫脹・動揺を引き起こします。

歯と歯肉の境目(歯肉溝)の清掃が行き届かないことで、そこに多くの細菌が侵入することから「炎症」を帯びて赤くなったり、腫れたりします(痛みはほとんどの場合ありません)歯周病の痛みは重篤にならない限りほとんどありません。

軽度重度にかかわらず、日本人の30歳以上の約8割が歯周病の患者と言われています。

そして痛みはほとんど無いので気付いた時にはもう手遅れという場合が多いのです。

痛みが生じることがまれな為、自覚症状がでた時は、抜歯しなくてはいけない状態がになることもあります。

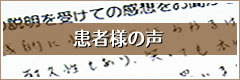

歯周病が進行すると歯と歯肉の境目(歯周ポケツト)が深くなり歯を支えている骨が、溶けてなくなっていきます。それによって歯がぐらつき、自然に抜け落ちてしまいます。

|

| (左)通常の状態 (右)歯周病が進行している状態 |

2.インプラント周囲炎について

インプラント周囲炎とは、インプラントが歯周病と同じような症状になることです。

インプラント治療後に歯ブラシおよび歯科医院のメインテナンスが不十分になると

細菌が歯肉とインプラントの境目に侵攻していきます。

そして、初期の段階ではインプラント周囲の歯肉から出血がみられ、のちに膿んできたり 腫れたりします。

そのような状態になると、もうインプラントを支えている骨が無くなっていることが多いです。

重度に進行するとインプラントを支えている骨がなくなってしまい、歯茎も痩せてしまい、インプラントを固定することが出来なくなります。

インプラントの初期段階の炎症は、自覚症状はほとんどありません。

天然歯の歯周病治療とは違って インプラントが細菌に感染してしまうと(インプラント歯周炎)治療しても完全に完治することは、非常に難しいのが現状です。

|

| (左)通常の状態 (右)インプラント歯周炎が進行している状態 |

|

|

インプラントが歯周病になってしまった状態 =細菌に感染してしまった状態 |

3.どうしてインプラント歯周炎になってしまうのか?

・歯周病のリスクの高い方のメインテナンス不足。

・歯周病が治っていない状態でインプラントを治療を受けてしまった場合

・インプラント治療後の適切なブラッシングを行えていない及び、メインテナンスの不足

が考えられます。

インプラントを入れた後も、適切なブラッシングを行い、患者さんのリスクと清掃状態を考慮したうえで、メインテナンスを受ける必要があります。

一度感染を起こして周囲組織の破壊が生じた場合は、完全な治癒は非常に難しく、適切な処置及びその後の患者さんのケアが出来ても5年後の現状維持は約6割程度でしかありません。

そのために適切なメンテナンスが重要で感染を起こさせないようにしなければなりません。インプラント治療はとても良い治療方法で、他の治療法に比べて圧倒的に長期予後が見込めます。適切な状態が維持できていれば、10年で90%の生存率が見込めることが明らかです。

4.インプラント周囲炎チェック項目

□ 歯磨きおよび歯間ブラシを入念にできていない。

□ 以前歯周病と診断されたことがある。

□ 糖尿病。

□ 喫煙。

□ アルコールの過剰摂取。

□ 歯磨き時に出血がある。

□ インプラントに違和感がある。

□ 歯ぎしりが激しい。

□ メインテナンスを受けていない

インプラントを埋入しており、上記のチェック項目に当てはまる場合、一度検査をするのをお勧め致します。

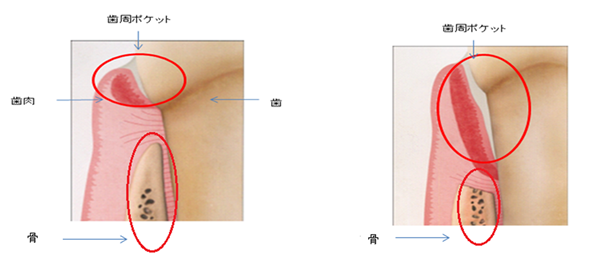

5.インプラント周囲炎の治療方法

①ブラッシングの状況の入念な確認。→歯科医師 歯科衛生士の確認 ②インプラント周囲の清掃とメインテナンス ③局所的な抗生物質の応用 ④インプラント体の除菌 ⑤外科的処置

|

|

歯周病治療の一連の流れ CIST (Cumulative Interceptive Supportive Therapy:累積的防御療法) Lang,2000 |

当医院でのメインテナンス方法

・歯周病の治療に準じて検査を行います。

特に、検査時出血が重要なカギとなります

・レントゲン写真によるインプラント周囲骨の判定。

・かみ合わせのチェック

・インプラント体と上部構造との緩みのチェック

・ブラッシング(プラークコントロール)が行ているかチェックする。

歯科医師 歯科衛生士が確認

・ウィクーポイント(みがきにくい部位)でのアプローチの仕方を指導。

・口腔内全域のプラークを除去。

・インプラント周囲ポケットの洗浄。および掻把 除菌を行います。

・重篤に進行した場合は、外科的療法にて感染部位の徹底除去。場合により再生療法を行います。

・予後が不良と確定できる場合は、インプラント体を除去することもあります。

|

|

| 歯間ブラシで清掃している画像 | 磨きかたを丁寧にお伝えします。 |

|

| 色々なサイズの歯間ブラシがあります。 |

4.実際のインプラント周囲炎

|

|

|

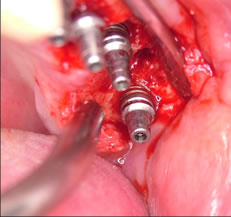

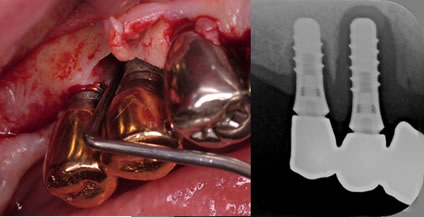

| 歯周ポケットの深さの検査 探針が深く入っている |

インプラントのネジが 露出してしまっています |

|

|

|

|

一見何ともなさそうな 状態に見えますが、、、 |

レントゲン上で骨の吸収が著名です |

|

|

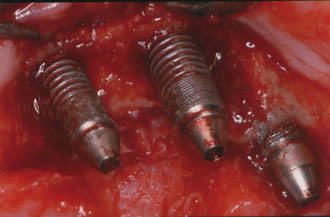

| 実際の歯周病で骨が無くなっている状態 | インプラント周囲の骨が無くなっている状態 |

プローブと呼ばれる探針で、インプラント周囲ポケットを計測することが重要です。その際出血が認められれば炎症があると判断します。 ポケットが5ミリ以上で出血がある場合は要注意です。 左の写真は実際にインプラント周囲炎の写真です。 ポケットの入る様子や、本来ならばインプラント体のネジ山は骨の中に埋入されているはずですが、感染を起こすとインプラント周囲の骨が無くなってネジ山が露出してしまいます。 右側はインプラント周囲炎の外科的療法の写真ですが、超音波や機械的なブラシで洗浄および磨き上げたりして汚染物を除去します。 失った骨は戻ってはきません。処置後はネジ山が露出した状態でメンテナンスを繰り返すことになります。 一度感染してしまいますと厄介ですので、必ずメンテナンスを受け、歯磨きと歯間ブラシは念入りに行うことが大切です。